|

霸凌者何以要欺負人:

每個人童年成長都不是由自己決定,而是由成長環境中的重要他人刻意教導、無意中身教潛移默化,從而學到影響一個人一生的價值觀、情緒反應方式、人際互動模式⋯等,這是理論中的 #家庭投射歷程,而主要照顧者也是從上一代接收、傳遞給下一代,其中可能包含自己重大生命經驗而產生的影響教育給下一代,所以一切都不是刻意安排,而是不好的部份沒有與時俱進的得到修正。 例如劇中的霸凌者 #朴涎鎮,在母親的教育中形成扭曲的價值觀,承襲母親遇事情緒化暴跳如雷,為求掌控不惜代價,即便傷人違法卻認為錢可以解決一切。 然而,霸凌者朴涎鎮其實在母女關係中也看得見 #Bowen理論 所談的 #未解決的情緒依附,也就是早期生命經驗中的心理匱乏,在母親的高控制高支配和責罵貶抑中,自卑缺乏安全感,需要以掌控、展現權勢地位來取得依附者的認同,無法對他人有同理心。 旁觀者心態: 在事件初發之時,旁觀者走向受到領導者影響,除非旁觀者自己很清楚在霸凌事件中自己的角色和處事原則,可以依循行事,否則,組織領導者的態度若是漠視,形同默許霸凌事件,組織中的焦慮便讓部分旁觀者產生 #羊群效應 的 #團體迷思,原意或許不想傷害別人,但是為了保護自己不成為受凌者,跟著漠視或跟著參與欺負,或原本是看好戲心態因為領導者默許而進一步變成霸凌他人。組織領導者,不論是老師或者處室主管及校長,對霸凌的態度會有上行下效的效果。 受凌者: 每個人都不該活在恐懼之中,求助有許多管道,一個管道行不通一定要為自己找下一個,很多人會習慣息事寧人、不要給他人添麻煩、只能靠自己,當自己解決不了,急性壓力久了變成慢性壓力,增加其他問題和症狀。所以當孩子求助,或許身為同學、家長,老師也可能能力有限,我們可以和孩子一起討論,孩子想如何解決並導入外界資源求助。 只是,對於霸凌事件,除了提供孩子身心保護,也需要先 #了解事實, #避免情緒化衝動行事。尤其,若孩子過去曾 #受暴 有 #創傷經驗,可能對人際互動易過於警覺或負面看待他人行為。 所以,終止霸凌,不忍耐不退縮,訓練孩子表達自己的感受和界線,追求事實不太快對孩子貼標籤,霸凌者、旁觀者、受凌者都需要傾聽、陪伴和關懷,給予孩子心理依靠和支持。 —————————————————————- 補充: 「校園霸凌」指相同或不同學校校長及教師、職員、工友、學生對學生,於校園內、外所發生之霸凌行為,指個人或集體持續以言語、文字、圖畫、符號、肢體動作、電子通訊、網際網路或其他方式,直接或間接對他人故意為貶抑、排擠、欺負、騷擾或戲弄等行為,使他人處於具有敵意或不友善環境,產生精神上、生理上或財產上之損害,或影響正常學習活動之進行。 常見校園霸凌種類: 1.肢體霸凌:對他人身體打、推、踢、撞、掐等行為、搶奪財務等。 2.言語霸凌:出言恐嚇、嘲笑、羞辱、取綽號等。 3.關係霸凌:排擠孤立、聯合他人來對付某人等。這一類型的霸凌往往牽涉到言語霸凌。 4.網路霸凌:散播謠言、刻意引戰、網路跟蹤、留言攻擊、假冒他人網路身分、發佈攻擊或詆毀的圖片影片、散布他人個資等。除了肢體霸凌外,言語、關係霸凌亦可透過網路來實施。 5.反擊霸凌:受凌者不堪霸凌者的霸凌,而選擇反擊或去欺負比自己弱小的人,成為霸凌者。 ( #以上補充資料來自1953教育部防制校園霸凌專區) #預約林佳慧諮商心理師諮商https://www.reangel.com/order-sheet.php?RID=RCTP01T56 #FB粉絲頁:林佳慧諮商心理師 - Bowen理論生活教練 https://www.facebook.com/twbowen.coach/ #不忍耐、不退縮、不漠視,勇敢說不,霸凌止步 #校園霸凌專線1953 #兒福聯盟哎喲喂呀兒童專線0800-003-123 #生命線1995 #張老師專線1980 #歡迎線上收聽及轉分享 https://www.youtube.com/watch?v=paIsTZ8GKsI

0 評論

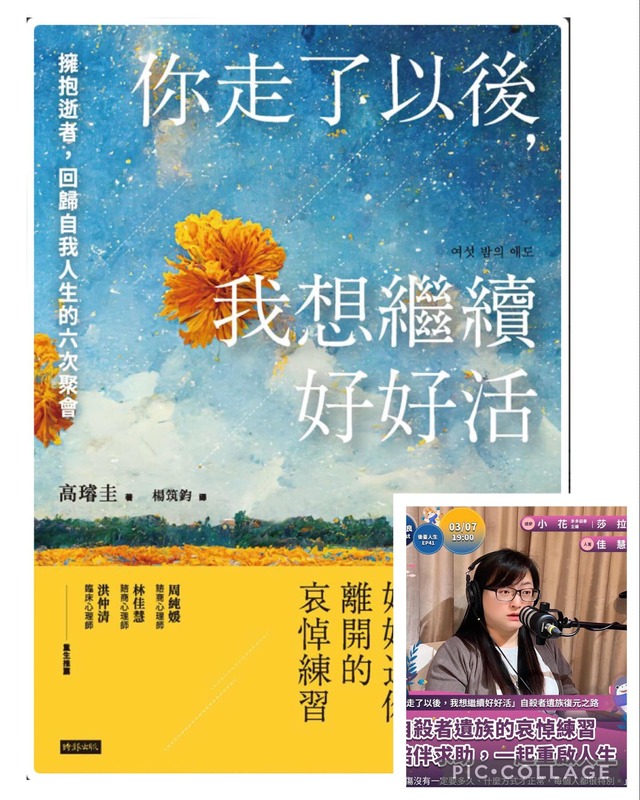

5名成員,6次聚會

一段好好送你離開的哀悼練習 讓一直逃避的哀悼能夠開始,你將重新找回邁出步伐的勇氣。 不再把自己囚禁在內心的牢籠,獻給「被留下來的人」── ********************** 感謝的邀請,能為新書【你走了以後,我想繼續好好活:擁抱逝者,回歸自我人生的六次聚會】撰寫推薦文,同時受邀與多多益善合作,共同錄製Podcast介紹本書及摘要本書重點。 這本書主要關注的是自殺遺族,一群在事故前後,和自殺者一樣都某種程度身心受苦的人。 在書中,身為心理師的作者高璿圭以「金盞花哀悼聚會」的遺族聚會方式展開,金盞花的花語是「幸福一定會到來」。用專業方法帶領自殺者遺族互相說故事、陪伴彼此、體會開口分享的力量,一起踏上哀悼練習、漸漸復元的旅程。 多多益善總編莎拉和節目企劃小花與佳慧一起在Podcast中聊聊自殺者遺族議題,看見遺族之間相似的故事,和難以言喻的心結,撫慰孤單感受,帶著回憶往新生活前進。 一起聆聽【後臺人生 EP41】「你走了以後,我想繼續好好活」自殺者遺族復元之路 ➜ https://us.rightplus.org/PD2EP41 多多益善為你劃本集Podcast重點: 02:46 被留下的人,如何復元? 05:00 什麼是「自殺者遺族」? 12:53 自殺發生後,遺族就被塵封了嗎? 20:04 漫長的告別和哀悼,也需要專業協助 27:45 整理遺物不代表遺忘,而是重新連結 33:16 每個人都有獨特的哀悼方式和歷程 40:33 練習傾聽、互相陪伴、尊重彼此 51:17 自我照顧和求助,邁向新生活 ◍ 節目企畫:小花/聲音編輯:孫銘宏 / 總編輯:莎拉 / 與談:林佳慧諮商心理師 ********************** 用Bowen理論的系統觀來看【你走了以後,我想繼續好好活】

P184:創傷後成長可以透過許多方式出現,有些人認為生活是有限的,所以專注於當下,並選擇自己想要的東西上變的更加自由。有些人會找到新生活的目標並投入其中,也有人會把精力集中在重要的人身上,也有人會把它當作解決其他自己逃避的問題之契機。 由理論來看書中的五位成員,還有很多能從八大概念去理解的角度,如果你也閱讀本書,歡迎留言加入討論。 國語日報家庭版/親職教練心視界 文/林佳慧 (諮商心理師、Bowen理論親職教練) (2022/3/23) 「一名沒有人陪伴的十一歲烏克蘭男孩,邊哭邊走的往波蘭前進。大批烏克蘭難民湧向鄰國,他們多數是婦女和孩童,被迫與父親或兒子分離……」電視新聞主播正報導俄烏戰爭的最新進展。 宇翔看著新聞畫面,問媽媽:「那個男孩為什麼一個人逃難,他的家人呢?」 媽媽回答:「新聞沒有講,我也不知道。」 宇翔接著問:「他們逃到別的國家,有地方住嗎?為什麼美國英國這些強國不幫忙?烏克蘭一直被攻擊,好可憐。臺灣也會有戰爭嗎?」 爸爸說:「自己的家園要自己守護,不能只想靠別人;而且,我們和烏克蘭的情況不同,你別想太多。」 了解感知機會教育 俄國攻打烏克蘭以來,新聞大篇幅報導兩國的軍事行動、人民現況,還有世界各國的作為和反應……孩子因此接收大量不曾經驗的訊息。戰爭形成的巨大破壞及傷亡,透過媒體傳播,變得近在眼前。 安定與安全是孩子生存重要的環境因素,當孩子暴露在戰爭資訊中,他在想什麼,有什麼感受,又是如何理解戰爭?孩子提出疑問,正是了解孩子如何感知戰爭的時機。給予機會教育,協助他調節這段時間以來,因戰爭而產生的擔憂、害怕、焦慮等情緒,以安定孩子身心。 處理衝突宜先自助 Bowen 理論認為,人與人相處達到一定程度,難免會意見不同或產生衝突和摩擦,重點是如何在不激起情緒的狀態下,保持溝通,說清楚自己的立場並負起責任,避免以情緒化行為傷人和自傷。這個道理放大到國與國之間也是如此。 發生衝突時,很多人認為對方是為反對而反對,或天真的以為自己的想法才是對的,對方不認同,是不認真面對問題;施加一點壓力,對方就會軟化。遇見情緒化或想法天真的人,我們無法期待他們改變,因此必須清楚自己的界線和原則,從自己能做的事著手改善困境,先自助,而能清楚自己的限制,再考慮向外界求助。 貼心建議 主動關心:不論孩子有沒有提,父母都可以找時間主動關心孩子對戰爭的觀感。有對話,才有機會了解。 先聽後說:當孩子表達想法和感覺時,父母千萬別太快發表意見或急於教導,可以多好奇的探問,以免阻礙孩子說更多。當孩子說一段落時,你可以試著追問:「還有嗎?」「然後呢?」 節制資訊:如果孩子對戰爭感到害怕、恐懼、焦慮,請減少他接收相關資訊的次數和時間,以免重複刺激。可以多帶孩子做些放鬆身心的活動,轉移注意力,例如:運動、桌遊、郊遊等。 原文連結:https://www.mdnkids.com/search_content.asp?sn=5955...... FB粉專「林佳慧諮商心理師-Bowen理論生活教練」https://www.facebook.com/twbowen.coach/ 圖片來源https://www.pexels.com/zh-tw/photo/11421338/

國語日報/親職教練心視界 文/林佳慧 (諮商心理師、Bowen理論親職教練) (2022/22/23) 承楷的媽媽在房間裡摺衣服,想到承楷上床睡覺時間快到了,卻聽到他還在客廳玩,於是大聲說:「楷楷,你不知道睡覺時間到了嗎?書包是不是還沒有整理好,你要拖到什麼時候?」 承楷立即安靜下來,沒多久,他拿著數學作業走進房間,對媽媽說:「媽媽,書包我已經收好了,但是數學作業有兩題不會寫,你可以教我嗎?」 媽媽略帶怒氣的說:「現在睡覺時間已經到了,你才來問數學問題,你不會自己想嗎?你有沒有想過怎麼解答這兩題?你上課沒有認真聽對不對?」 在媽媽一連串質問下,承楷頓時眼眶泛紅說:「你到底要不要教我,為什麼要這樣講話?」 媽媽生氣了:「你不能一回到家吃完飯,就把回家功課處理好,書包收好;沒有做到自己該做的事,是你不對。」 從以上模擬的親子互動,你看出「否定句溝通」在哪裡嗎?多數人不大會注意自己的說話習慣,有時候可能只是平常的互動,有時候可能想表達關心,有時候是須處理問題的溝通,卻不知不覺脫口說出很多否定句,有的人還可能在臉部表情、手勢、身體姿態等「非語言訊息」中,顯現否定對方的感覺。 否定句溝通其實帶有攻擊的意思,即使說者無意。如果生活充斥否定句,更容易激發或升高親子衝突,無法達到溝通的目的。 孩子長期接收太多來自父母的否定,會依照父母看待自己的眼光建構自我,形成自我概念,因而容易自我否定。 希望孩子有自信,父母要多用肯定句。有些孩子在否定式親子互動中慢慢習慣自我否定,他們可能從外在表現到內在自我認知都自卑沒自信;有些孩子可能是內在極度自卑沒自信,因此對自己吹毛求疵,奉行完美主義,再怎麼好的表現也無法自我肯定與認同,心裡痛苦萬分。 很多事是日積月累來的。在否定句溝通和否定式親子互動中成長的孩子,可能習慣否定自己,也否定他人。如果沒有刻意練習辨識自己的說話習慣或思考方式,這種帶著負面能量的人際互動模式,會不知不覺的在親子「代間傳遞」。 因此,有意識的改變說話習慣,練習減少句子裡的「不」、「不會」、「不能」、「不行」、「沒有」,思考後再用肯定句說出口,減少指責和批評,多以鼓勵和欣賞的眼光看孩子,親子溝通必定更順暢。 貼心建議 靜心回想:在與孩子或其他人的溝通過程中,自己有哪些習慣句型、用詞、態度?尤其要回想不愉快的經驗。 思考用意:如果發現有些慣用的溝通方式確實容易造成反效果,無法達成目的或會破壞關係,想想你那些表達的用意為何。 換句話說:慢點說話,避免脫口而出,練習把想說的話用肯定句說出來。例如:「楷楷,睡覺時間到了,你書包收拾好了嗎?」「我們一起來想想你要問的這兩題數學怎麼做。」 原文連結:https://www.mdnkids.com/search_content.asp?sn=5955...... FB粉專「林佳慧諮商心理師-Bowen理論生活教練」https://www.facebook.com/twbowen.coach/ 圖片來源https://www.pexels.com/zh-tw/photo/7492923/

國語日報家庭版/親職教練心視界 文/林佳慧 (諮商心理師、Bowen理論親職教練) (2021/12/08) 世宏媽媽從婆婆家回來,明顯帶著「低氣壓」,連關門聲都比平時大了許多,一開口就說:「我們團購的日本葡萄,明明很好吃又沒有籽,團購價格也很划算,拿去你奶奶家,竟然被嫌東嫌西,說我買東西不看價格,愛亂花錢。我的好意完全被她說得一無是處,我這個媳婦在家裡沒地位,我看如果是你拿去,奶奶大概會高興得像中獎吧!」 世宏原本在看新借來的圖畫書,聽到媽媽和奶奶又有不愉快的事,習以為常的回應:「誰叫你要去碰釘子。」其實,世宏小時候是奶奶帶大的,跟奶奶很親近,但他也知道媽媽是職業婦女很辛苦,不想特別站在某一邊為誰說話,所以給了媽媽建議。 媽媽在委屈中聽到世宏這麼說,頓時一股怒氣上來,埋怨:「你和奶奶真是同一鼻孔出氣,你以為我愛碰釘子嗎?你都站在奶奶那邊,不知道要替媽媽想!」 沒有顧慮孩子的感受 從結婚以來,世宏媽媽一直都覺得自己像個「外人」,婆婆動不動就對自己嫌東嫌西,沒有一件事情做得讓婆婆滿意。為了讓先生看見自己能融入婆家,她很努力扮演好媳婦角色。但即使做了那麼多討好的事,卻都得不到肯定,而先生和兒子什麼都不需要做,就能讓婆婆一見就滿面笑容。 世宏媽媽在婆媳關係中非常努力,但總覺得沒有被接受,甚至感到長期被否定,心中累積不少埋怨;加上兒子和奶奶親近,心中多了許多失落感,特別是在婆媳之間出現問題時,想要有人和自己站在同一邊,才不會凸顯身為「外人」的感受。 世宏其實知道和媽媽站在同一邊,比較不會掃到媽媽情緒的颱風尾,也想安慰媽媽,可是奶奶也很重要,小時候她對自己無微不至的照顧,讓他打從心底無法說奶奶的壞話,在兩難中非常糾結。 不找孩子埋怨或訴苦 家人間,除了在生活上互相照料,也往往是心理支持、情感關懷最好的對象。然而,這不意謂可以把自己的壞情緒投射到家人身上。尤其是小孩,更不適合當作大人埋怨、訴苦的對象,小孩還沒有能力、管道可以搜集更多衝突的事實資訊,片面的說詞恐怕會誤導孩子或讓孩子誤解他人。同時,小孩從片面資訊中自行想像可能偏差的理解,也會增加焦慮擔憂。 小孩不是大人心情的潤滑劑,也不是大人關係衝突的潤滑劑。別在衝突或心情緩和下來時,為了找臺階下,要孩子去幫忙「傳話、討好」,孩子當初和你同仇敵愾,後來又要他為你打破僵局,會讓他心情矛盾,無所適從。 貼心建議 大人也要學習並示範為自己的情緒負責,減少讓別人來照顧自己的情緒。練習在調節情緒後,穩定的把想說的話說清楚。 原文連結:原文連結:https://www.mdnkids.com/search_content.asp?sn=5238..... FB粉專「林佳慧諮商心理師-Bowen理論生活教練」https://www.facebook.com/twbowen.coach/ 圖片來源https://www.pexels.com/zh-tw/photo/11368646/

國語日報家庭版/親職教練心視界 文/林佳慧(諮商心理師、Bowen理論親職教練) (2021/11/24) 晴媄的鋼琴發表會結束了,媽媽想著,等會兒她大概又要鬧脾氣。 晴媄一早盛裝打扮,鄭重其事的準備在發表會上展現這學期的練琴成果,沒料到因為太緊張,中間一小段出差錯,雖然後來穩住彈完曲子,但她下臺前已經一臉沮喪。 看到晴媄,媽媽好聲安慰:「寶貝,別難過,只有一小段沒把握好,整體表現還是很不錯的。」 晴媄一聽,表情立刻從沮喪轉為生氣,忍不住眼淚也流了下來。 媽媽問:「怎麼哭了呢?我覺得沒有那麼糟哇!你不要反應那麼大,這次沒表現好,再努力,下次就可以更好哇!」 晴媄哽咽著說:「你不要再說了,我就是生氣!」 媽媽不高興的說:「我好意安慰,你對我發什麼脾氣,是你自己彈錯,居然把氣出在我身上嗎?」 性格天生加後天教養 晴媄媽媽可能很困惑,從未以高標準教養孩子,怎麼孩子自我要求那麼高?鋼琴發表會表現失誤,媽媽也挺失望的,仍儘量以平常心鼓勵;只不過是想當個好媽媽,好好的安慰卻成了女兒的出氣筒,讓媽媽忍不住火氣上來。 有時候,父母的表現可能與自以為的不一樣。晴媄媽媽以為自己沒對孩子提高要求,但也許孩子聽到媽媽說的話,從中抓到的重點是「有一小段沒把握好」、「沒有那麼糟」、「不要反應那麼大」,片段截取並認定那些帶有否定的話語,才是媽媽真正的心情。 其實,母女倆都很想努力做好,卻都禁不起被否定的感覺。 改掉自我否定壞習慣 大人對待孩子,難免慣性的以分析、建議等主觀又單向的說教方式,而缺乏雙向溝通。 這種教育方式很容易落入把自己認定的強加在孩子身上,忽略或否定孩子也有自己的主觀想法和感受。例如晴媄也許真的覺得:「一小段沒把握好就是很糟、這次已經很不好,還說什麼下次、真的很難過,生氣還被說反應大。」 當接受太多慣性的單向說教,孩子漸漸會關閉親子溝通管道,不願說、不想聽,怕的是招來太多主觀評價和否定感受。 多數父母不是故意造成親子疏離,無法覺察是如何形成的,甚至沒意識到親子距離越來越遠,除非某一事件爆發。 因此,生活中放慢解決問題的急切感,調整步調,或許有機會聽到孩子真實想法,進而接納他的感受,引導釋放負面心情,聽得進對過程的肯定和鼓勵。 貼心建議 三明治說話術 開場同理:反映孩子心情。例如:「媽媽看到你一臉沮喪,你對發表會失誤感覺失望和難過,對嗎?」 核心肯定:表達對孩子付出努力的認同。例如:「媽媽知道你很想要有完美的表現,也看到你這段時間以來投入的努力。」 結束鼓勵:給予支持和關愛。例如:「我想這個經驗是讓自己越來越好的過程,媽媽覺得你做得夠好了!」 原文連結:https://www.mdnkids.com/search_content.asp?sn=4997...... FB粉專「林佳慧諮商心理師-Bowen理論生活教練」https://www.facebook.com/twbowen.coach/ 圖片來源https://www.pexels.com/zh-tw/photo/8489629/

國語日報家庭版/親職教練心視界 文/林佳慧(諮商心理師、Bowen理論親職教練) (2021/12/22) 「我跟你們說,老師誇我這次作文寫得很不錯,他說下次如果寫得更好,打算讓我去參加作文比賽。」品豪用試探的語氣問爸媽。 爸爸說:「老師這樣講,就表示你還有需要改進的地方,不要人家一誇你就驕傲起來,要好好想想,人家是在說你哪裡不夠好,必須再加強。」 品豪氣餒的辯解:「我覺得老師是在誇獎啊,為什麼你一直要說是我不好?」 爸爸語氣急促且大聲責備:「你都只想著要別人讚美你,自己有沒有想想,是哪裡做得夠好,能讓爸媽來肯定你?」 品豪生氣又難過的說:「老師說每個人都有優點和缺點,可是你都一直說我的缺點,這樣讓我很沒信心。你就沒有任何缺點嗎?」 爸爸怒氣上心頭說:「就是每個人都有缺點才要反省改進,你沒自信,就表示你做得不好哇!」 接納真心話 很多父母在職場是快節奏的工作步調,回家一時還放慢不下來,因為得快點去接小孩,趕著張羅餐點,有效率的看孩子功課,剩下時間去洗漱睡覺。每天被時間追趕,難得有人要分享白天在學校或工作上的事,都可能換來主觀建議或批評。 提建議雖然很「積極」,然而,家人分享心情需要的不一定是理性解決問題,尤其在溝通互動的過程中,觀察到對方或自己情緒變得激動,就要立刻放慢步調,聆聽孩子的話,辨識其中真意與內在需要是什麼;先接納孩子的需要,再給予適當回應。 勿僵化主觀 每個人都有情感連結的需要,特別是孩子,總希望和父母能夠多親近些、得到認同。 每個家庭都有家人相處的模式與慣性,如果沒有刻意練習覺察,負面情緒和相處磨擦就會一再上演。例如前面提的例子,品豪內在需要是想得到父母的欣賞、肯定,而父母沒有意識到品豪的情感需求,一味要孩子精益求精,雖然求好心切的心情可以理解,但孩子情感需求被忽略,對於父母的用心良苦自然無法理解。 孩子講真心話其實需要勇氣,當真心換不到接納和理解,卻只換到了僵化的主觀批評,就會越來越少坦白表達,誰會想拿自己的真心去碰釘子呢?慢慢的,孩子只說父母想聽的,只報喜不報憂,隨孩子年紀越長,父母越難得知孩子在外面做什麼,親子間的交流止於表面。 貼心建議,走心三步驟 暫停建議:停下剛才各說各話的狀態,不急著要教孩子學大人認為重要的觀念。 辨識需要:讓自己心情靜下來,重新聚焦理解孩子的真心話是想解決問題,還是傾聽陪伴。 情感連結:接納孩子的情緒和情感需要後,給予肯定支持。孩子更能聽進父母的建議。例如:「品豪這次作文表現被老師肯定,爸爸和你一樣高興,你想和爸爸一起討論下次怎樣可以寫得更好嗎?」當品豪從溝通中獲得滿足,就能聽進建議了。 資料來源:原文連結:https://www.mdnkids.com/search_content.asp?sn=5310...... FB粉專「林佳慧諮商心理師-Bowen理論生活教練」https://www.facebook.com/twbowen.coach/ 圖片來源:https://www.pexels.com/zh-tw/photo/1250452/

作者:普通到不行的普通人(台灣e S O S模擬個案) 回覆:林佳慧(杏語心靈診所 諮商心理師) 2022-02-18 問題: 我20歲,休學在家,不上課、不打工、不上班、也不花錢,我就躺平在家,反正怎麼努力也沒用,何必努力呢?你說是吧老師。 我從小就不特別聰明,運動也不行,人緣也普通,家裡也是沒啥資源人脈,我就是這個社會上最普通到不行的普通人,在班上畢業以後不會有人記得你的那種,但即使是這樣,我以前也有過單純的夢想,想要找個普通的工作,好好努力存錢買個普通的房子,和一個喜歡的女孩子結婚,但看了看現在的狀況,只有絕望而已…… 讀書沒別人天才,讀了半天的書,差點落榜只考個末段私立;追女生,每天送早餐加騎車載送,每個都說你是個好人,但我對你沒感覺;打工每天累得跟狗一樣,拿個最低薪資、嘗試要去好的公司應徵,我既沒有亮眼的學歷、更沒特殊的專長,根本沒人會錄取我,說要存錢嘛我就問我就算打工打到吐血,最低薪資我到底能存到多少錢? 就像在打遊戲一樣,現實的關卡設定難到不合理,我光在抽角色的時候就抽到一個普通到不行的家庭,我的能力又不頂尖,結果關卡都是要花錢課金才有辦法過,這樣我能怎麼辦?就不玩最快吧?反正人生百百款,社會規定的往上爬這條路我既然是走不過了,我選擇不爭躺平總是可以的吧? 我爸媽說我現在這樣將來會後悔,但我又能怎麼辦呢?減少自己的物欲、花費,每個月就用最低的資源活著,就這樣了吧,我就是個被社會淘汰的普通人。 ----------------------------------------------------------------------------------------- 回覆:林佳慧(杏語心靈診所 諮商心理師) 普通人: 雖然你現在暫時躺平,而我在你的描述中,看到過去你曾經努力過。像是努力讀書,只是成績不理想;努力追求喜歡的女孩,只是暫時沒有兩情相悅的對象;努力打工賺錢想存錢,只是所謀工作薪資不高。我想,這些都是讓你日積月累感覺心累、無力、沒有成就感,以致現在似乎只能躺平的心情。 你躺平休學在家,不上課、不打工、不上班、也不花錢,我感覺到你的節制,以最少的資源讓自己休息,不造成自己將來更大的負擔,也減少麻煩到家人或其他人,其實可以讓自己感覺耗竭時,暫時停下腳步照顧自己,這是值得肯定的。 我在你的文字中,似乎也看到你的不甘心,跟多數人一樣,不是金字塔頂端的聰明學霸,也不是含著金湯匙出生,很多事都要從萬丈高樓平地起,當沒有找到好方法而自己摸索時,更容易跌跌撞撞、事倍功半,努力很久得不到好結果,產生挫折、沮喪、自我懷疑或自我否定。 如果,當個躺平族是你思考過後的選擇,你不付出所以不再感到失敗、失落,簡單活著也能過得開心、肯定自己人生平淡也是一種幸福,而你可以不受外界他人閒言閒語干擾或感到困擾,似乎未嘗不可。 若是你只是一時之氣,暫時想當個躺平族,休息夠了之後,你的不甘心蠢蠢欲動,想再努力看看,隨時都是可以啟動的時間點。種什麼因就得什麼果,例如:讀書要用對方法才更容易達成理想成績目標、要真誠及具備好的人際關係技巧才更容易發展為親密關係、要在耗竭時給予時間休息路才走得遠。 重點是別和他人比較,每個人內外在資源和阻礙都存在,卻也都不一樣。在你身上,我看到你的資源有肯努力的特質、會思考、評估環境和自身條件的能力、會追求自己想要的目標和親密關係、會停下腳步休息和求助。 人的想法會改變,所以,當你休息夠了,再重新想想,你想要當個什麼樣的普通人?你可以為不同階段的自己「自我定義」,你可以成為自己喜歡的樣貌不需他人來評斷你,只要不侵害他人,為自己的人生負責。求助及找到好方法可以不再閉門造車,像你這次來信就是一個例子。若你還有其他想談談的心情,也歡迎你直接來電台北市生命線。 祝福 看見自己普通中也有亮點 原文刊載於https://www.sos.org.tw/web/artical/artical.jsp?content_id=801&content_type_id=3&content_subtype_id=8 圖片來源Pexels 出處:大家健康雜誌網站

https://healthforall.com.tw/?action=article_in&id=5400&fbclid=IwAR1p2U3Fq-T51_QGXnAmAJ0Uy6tYpiskoAouILNB_VzaHCAiXc3yJXJ2wFI 採訪整理:楊瑞秋、圖:火神的眼淚FB粉絲頁 消防職人劇《火神的眼淚》一劇,由溫昇豪飾演的邱漢成「邱sir」,在消防工作上出生入死且陷入高壓、高工時的環境,還得面對妻子照顧兩個小孩子力不從心的壓力,讓邱sir陷入要婚姻還是要工作的取捨。這樣的案例,其實在現實社會層出不窮,到底「工作」、「家庭」該如何「平衡」?如果忙於工作忽略經營夫妻關係,又該怎麼挽回婚姻? 杏語心靈診所諮商心理師林佳慧說,每對夫妻都會有自己因應衝突的方式,他們會在關係中培養出兩人一起面對衝突的模式。不過,一般伴侶在衝突的時候,很容易變成「一追一逃討」,例如:原本太太追著先生要答案,一段時間後,太太不追究了,就輪到先生,直到兩個人都不想追逃討,想放棄了,可能是達到關係相處的「恐怖平衡」,或也就是以「離婚、分手收場」。 夫妻間難解的怨懟 最好讓專業來化解 以邱漢成夫妻為例,在劇中,邱漢成一句「家裡怎麼這麼亂」,對於每天都要「一打二」照顧小孩的妻子來說,正是踩到情緒大地雷,當時邱漢成始料未及的是,妻子在前一個風雨交加的夜晚,必須照顧兩個發燒、感冒且鬧脾氣的小朋友,雙方因此爆發衝突。 上述是破壞關係的互動模式,或許看似雙方都很努力,但對於問題的根本並沒有解決,林佳慧強調,「夫妻長期面臨這樣的狀態,一定要找專業的諮商心理師聊聊」。 像邱漢成這樣的伴侶關係,已然形成一種「破壞的互動模式」,在夫妻的角度裡面,用盡全力解決問題,但始終無解,「這時候不就要找專業?難道要繼續讓兩個人受不了嗎?早點找專業就是一個突破口」林佳慧說。 在衝突中,嘗試冷靜理解對方情緒背後的真實想法 邱漢成提到「家裡這麼亂」,只是講出一件事實或現象,但太太聽到耳裡,會覺得是被指責,因為這是「情緒」帶出來的想法,就會有情緒化的反應。 很多衝突來自於急著解釋自己的困難或苦衷,每個人內在都期待別人理解跟看見,太太要的是,「老公你有沒有看見妻子一打二的辛苦?」當太太情緒升温時,如果邱漢成能穩住情緒,當下別急著替自己解釋,而是先好好思考太太在情緒的背後,真實想表達的是什麼,幫太太回到理智,雙方才有辦法好好討論事情。 如果當下自己也情緒暴漲,可以先「離開現場」,離開「壓力源」,幫助自己冷靜,但離開前,要先跟對方講一下,先分開一下、各自冷靜一下,以免太衝動甩門就走,反而造成另外一種傷害。 「關係是互動來的,不是單方面造成的」林佳慧說,如果邱漢成的消防隊,有開「情緒壓力」、「親密關係」或「親職教養」講座,或許可以讓自己多一點知識,因為面對壓力,要有知識跟技術處理。 假如邱漢成能夠理解太太怎麼了,反而給太太不一樣的反應,例如,抱一下、安慰她一下,太太反應不會這麼大,而太太也可以上課幫助自己。關係的樣貌,是兩個人一起貢獻出來的,不是單方面形成的,其中只要有人願意用不一樣的方式反應,就有機會跳脫破壞關係的慣性模式。 【情境題】:忙於工作忽略經營伴侶關係家庭, 導致丈夫竟嫖妓,該如何挽回婚姻? 成功挽回關係 (本案例資訊為情境模擬,如有雷同純屬巧合) 當家庭與工作已經失衡,甚至婚姻陷入瓶頸,該怎麼翻轉?林佳慧回憶起,在諮商過程中,曾經有位人妻,在知名上市外商公司工作,工作時間很長,但工作薪水和福利很好,因此婚後也沒有辭掉工作,一切都都在軌道上,她認為,各忙各的,一切都非常完美。 結果某天發現,先生手機簡訊裡面竟然有招妓訊息,讓她相當難受,不過,她並沒有馬上跟先生攤牌,而是先尋求諮商心理師的協助,也了解到先生和自身的原生家庭背景、溝通模式存有差異。 由於先生的個性壓抑,遇到不順心的事不會說,因此當情緒、壓力沒辦法抒解時,可能就想藉由找生理、或心理或上的社交症狀來轉移壓力。 當妻子慢慢能夠理解先生發生什麼事時,她寫了封信給先生,選擇不戳破,而是專心回到伴侶關係的問題上,討論兩個人的相處,把她所觀察到的兩人互動問題講給先生聽,依先生的反應來溝通,一起面對夫妻關係中的問題妻子選擇不也沒有再看到手機上,有沒有任何聯絡招妓的事情,而是努力維持經營伴侶關係、相信先生。。後來夫妻關係回到原本的親密狀態,彼此更加坦承,而招妓這件事反而成為不需要處理的問題, 雙方適時溝通與調整 讓關係穩定 「我們其實都要學會思考,讓自己的思考面向更廣一點,不是只有針對單一事件」林佳慧說。要學會平衡工作和家庭,思考的時候,不是只考慮自己,還有太太、小孩、同事,或是兄弟姐妹、爸爸、媽媽,公公、婆婆,彼此會有很多關係,而這些關係往往會希望我們可以「交出自我」來進行交換。 例如,上班時要符合公司的規定,上司的要求,來交換的薪水升遷與福利。伴侶也會交換,我做另一半喜歡的事情,以交換出關係中的和諧平等,因此在思考家庭工作如何平衡時,必須要明白自己在生活中某個角色的原則,如果做到什麼程度,就會超出能力範圍,並適時與對方溝通,但不要執著於自己的想法,溝通時聽聽對方的想法,並且願意調整。 在不斷調整過程中,就會較知道該如何取捨,讓伴侶關係可以穩定一點,而不是一直在「一追一逃討」。 作者:人生完蛋的阿肥(台灣e S O S模擬個案) 回覆:林佳慧(杏語心靈診所 諮商心理師) 2021-02-23 問題: 我還以為我單身20年,終於交到女朋友了,結果現在被告了性侵,原來這一切都只是我一個人一廂情願嗎….. 我喜歡一個女生H一兩年時間了,我朋友都說你們也沒啥曖昧的互動阿,也有人說感覺他對你沒興趣之類的,但我覺得好像沒有真的這麼糟阿,總還是有希望的吧,還是一直對他很好,這中間他也換過好幾任男朋友,但我們一直都保持著不錯的關係。 兩周前他和前男友分手以後,他找我出去喝酒,他跟我講了他前男友很多很多的鳥事,什麼劈腿阿、脾氣很壞阿、大男人阿,說著說著他就大哭了起來,我也搞不懂他是為什麼哭,但當下不知哪來的勇氣就告訴他我來當你的男朋友!我會保護你的!不知道是因為喝了酒還是怎樣,總之那晚的氣氛不錯,感覺他對我也不是很抗拒,我們也就有發生關係,隔天感覺也一切正常,我還跟她說那我之後每天來載你上課… 結果從分開一天兩天之後,他LINE、IG、FB從有說有笑變成完全沒有回應,上週他突然LINE我告訴我她和男友復合了,要告我性侵!?我整個震驚到不行,回他的訊息時手都在抖,當時不也是你情我願的,我根本沒有性侵他阿!?就因為現在跟男友復合,所以變成我是一個性侵犯嗎!? 人心怎麼會這麼可怕,我真的好難過,我是真心喜歡一個人,為什麼會變成這樣…自從這件事發生以後,我朋友看我的眼神都好像在指責我,我現在感覺每個人好像都沒辦法相信了,連出門都覺得恐懼,大學的課也不敢去上了。我本來清清白白的一個人,這下背上了性侵犯的汙名,我以後還有辦法工作嗎…還有辦法在社會上立足嗎? --------------------------------------------------------- 回覆:林佳慧 (杏語心靈診所 諮商心理師) 阿肥: 我想,你大概有種從天堂被狠狠拽入地獄的感覺。 暗自喜歡H一兩年,等著她、陪著她、對她好,看著她換好幾任男友,這中間或許你會有很多失落和心酸的心情。這一次她和前男友分手,大概你以為,在她最脆弱時選擇向你訴說苦楚,可能在她心中你是有份量的,讓你有勇氣告白,並且在意亂情迷之下發生關係,你終於能成為讓H依靠的人,這一切彷佛夢想成真。然而,美夢持續不久就變成惡夢,沒料到隨之而來的不是你想要的有情人終成眷屬,反而是令人震驚、無法接受的性侵告訴官司。 你一定相當懊悔和害怕,只是單純的喜歡、想要照顧H,怎麼會淪落為性侵犯?這樣一個難以啟齒的罪名,就算官司還沒有開始打,也令你難以尋求理解和幫助,擔心著自己身上己經被牢牢的貼著標籤,在不明究理的人眼中已未審先判。 其實回頭想想,H一兩年換好幾任男友是親密關係很不穩定的狀態,在你的了解中H是怎麼樣的一個人?何以親密關係無法長久?你喜歡她什麼?有多了解她呢? 在和H發生關係之前,你們是什麼樣的關係?朋友?知心好友?除了你自己對H很有好感,週遭朋友感覺不到你們有”曖昧”,不知道H對你們關係的認定是不是和你相同?如果一直以來,你都是將感覺和想法放在心中,沒有說出來「核對」和「確認」,單憑自己的想法很容易產生雙方認知上的落差,造成「我以為⋯」、「我誤會⋯」的錯誤選擇和行動。 在事情發生後,我相信你一定很煎熬、不知所措,擔憂焦慮著自己的清白可能毀於一時衝動;或許也有生氣,感覺自己是被呼之即來揮之即去的傻子。加上沒有什麼可以求助的對象和管道,可能無助感更加擴大你的焦慮以致於恐慌。強烈起伏的情緒和不斷累積的焦慮,讓你忍不住往更糟的情況想,負面思考像停不下來的洪水淹沒你的理智,進而焦慮不斷升温,如同惡性循環。 在這裡,想提醒你的是,如果讓情緒繼續控制你,焦慮和負面思考的惡性循環將對你產生大量耗損與身心症狀。此刻,唯有停下負面思考以中止惡性循環,運用調節情緒的方法安頓自己,讓自己能有更多的理智思考來面對自己和即將來臨的官司。 人生難免有起伏,如果能學著跳脫主觀的認定、猜想,我們更能客觀的發現更多「事實」,重要的是我們要能在事實依據中為自己負責。當你願意面對並負責,可以試著尋求長輩或專業幫忙,例如:信任的師長家人、學校諮商中心、助人熱線和法律諮詢,有些實質幫助的支持,可以理性的處理及實施必要的自我保護。最後,提供你一些調節情緒的方法如下,在你情緒起伏大及負面情緒思考停不下來時可以試試。 1.自我覺察當下情緒,可以辨識正在影響自己的是哪些心情感受。 在這些情緒感受中形成的想法、思考內容是自己焦慮的猜想還是有根據的事實? 2.對自己在猜想和想像的想法上,下「暫停」指令。 3.做些腹式呼吸、運動、聽音樂⋯等活動來調節情緒,讓情緒回到較平穩狀態,以利理智功能運作。 4.適時求助,情緒方面可以求助於諮商中心或生命線1995等諮詢熱線;官司方面可以求助法律扶助及律師。 祝福 在困頓中保有支持和光 圖片來源https://www.pexels.com/zh-tw/photo/3025562/

出處:大家健康雜誌網站

https://healthforall.com.tw/?action=article_in&id=5345&fbclid=IwAR3PVZunNemCjRVwnATyfzO8blNc9bgG24c9TWzWu0HKjNqpDooJiRFw5uY 採訪整理:楊瑞秋、圖:火神的眼淚FB粉絲頁 新冠肺炎疫情期間或災難發生時,許多醫護人員、警察、消防隊員,甚至新聞記者,都冒著染疫或受傷的風險,在前線救援。血淋淋現場產生的衝擊及危急情況下搶救生命的壓力,若沒有妥善處理,常易造成「創傷後壓力症候群」,前線工作者該如何抒發焦慮、自責等情緒及創傷壓力,走出陰霾? 五月底播畢的消防職人劇《火神的眼淚》,引出消防人員在前線打火、緊急救護的無奈與艱辛,其實不只醫護和消防隊,警察、記者,都是在前線奮戰的一員。杏語心靈診所諮商心理師林佳慧表示:「我們心理師,光是跟對方諮商,都有可能造成替代性創傷,而這些在第一線、面對面的醫護、警消、記者,他們身上常常出現創傷反應。」 前線工作者也是人,勿給「英雄」標籤 林佳慧長期跟警察接觸,做了好幾年的心理諮商顧問,發現警察、消防員這樣的行業,總是被拱在一個「助人者」、「英雄」的位置,實際上他們也是一般人。有些資歷深的警察,多做了服務,結果遇到刁民投訴,感覺似乎多做多錯,工作熱情被消磨,看盡各種冷暖,面對工作任務,只想做到上級要求的標準就好,不敢再多做。 警察跟消防員相似,工作時間不穩定,因此,經營自己或親密關係很困難,尤其警消人員,幾乎沒有學過心理情緒相關的學問。像《火神的眼淚》劇中一角,由林柏宏飾演的張志遠因走不出哥哥往生的陰霾、且在一次救援任務中,親眼看見民眾因照顧久病母親,加上自身親密關係和工作受挫的多重失落因素從現場跳樓,當場往生,引發創傷後壓力症候群(PTSD),他先是麻木自己,接下來對任何事情避而不談。 大家對第一線人員,總有刻板印象,覺得他們就是「幫助別人」,沒有人想到他們也需要被幫助。林佳慧說,「我很關心警消、醫護、記者,他們很容易在現場接觸人,必須長期承受支離破碎的災難現場、家暴、性侵,各種血淋淋案件。」 靠婚外情轉移焦慮,其實是焦慮症狀之一 林佳慧感嘆,「前線的專業工作者,沒學過心理學,不知道怎麼調節自己的情緒,就會發展出不健康的排解焦慮方法。」這些創傷會在生理上出現症狀,像壓力造成失眠是很常見的,有的人會自律神經失調、內分泌失調、有甲狀腺問題,甚至罹患癌症;心理上也會出毛病,譬如輕者持續心情低落、做任何事都起不了興趣,嚴重者有憂鬱症、躁鬱症⋯⋯。 當工作上的創傷累積過多,情緒起伏會加劇,感覺自己要失控,時常想哭或是想要傷害自己;另外一種,則是社交上出現症狀,有些人會透過跟別人發生性關係,來轉移對焦慮的注意力,因而發展出婚外情、外遇、買春等行為。 除了社交性的轉移焦慮外,很多軍警也會「沉迷某些東西」來轉移焦慮,像有些警察有酒癮、打電動成癮,這些都是轉移壓力和焦慮的症狀。由於他們不知道如何處理焦慮、如何好好調節情緒,所以可能用不適合的方法來暫時放鬆。 調節焦慮、自責情緒,得靠自我覺察 該如何自我調節情緒呢?林佳慧表示,要靠「自我覺察」,首先要覺知自己有什麼情緒反應?把情緒辨識出來,知道現在的情緒是難過、痛苦或憤怒,而非現在情緒起伏很大,卻不知道在激動什麼?要問自己在悲傷或憤怒什麼? 悲傷的原因可能可以追溯回從小到大的人生經驗中,那些沒有處理完的悲傷情緒,如同揮之不去的陰影,導致現在情緒起伏;也可能來自急性壓力,譬如在現場碰到令人情緒加壓的事件,就像《火神的眼淚》中,張志遠的症狀,是急性壓力和慢性心理創傷累積起來,因此他的焦慮情緒會過度的被放大。 無論是張志遠,或者任何一位深陷創傷的人,都需要覺察、了解、找到悲傷的原因,並給自己畫下界線,可以告訴自己「盡力後,學會自在」,因為再多的自責懊悔,都喚不回過往,但至少已盡了全力,那麼就值得肯定。要保護內在的自己,練習讓自己不要輕易被內疚感、無力感等負面情緒擺布。林佳慧提醒,急性的壓力,可以透過運動、或跟親友講話、訴苦來抒發,而慢性累積的創傷壓力,就必須要找專業的諮商心理師或精神科醫師處理。 出處:大家健康雜誌網站

https://healthforall.com.tw/?action=article_in&id=5330&fbclid=IwAR27jeutb61OZPyd2EVqz_1kCfdqz4xrbkJViTr7sGMleQAdoobaUlAh-28 採訪整理:楊瑞秋、圖:火神的眼淚FB 熱播消防職人劇《火神的眼淚》其男主角之一的林義陽,在劇中個性敢怒直言,因堅持消防安檢規定與上司和他人發生諸多衝突,最後竟不幸葬生火窟之中,令人唏噓。倘若時光倒轉,林義陽面對各方施壓,可以如何修正溝通應對方式,讓焦慮主管採取自己的建議? 《火神的眼淚》消防職人劇,引來眾多觀眾支持熱愛,其中劉冠廷飾演的「林義陽」,在劇中個性敢怒敢言,喜歡伸張正義、熱心助人,未料在某集,林義陽進行娛樂場所消防安檢時,發現該場所,有諸多不符合規定之處,但在議員、上司等壓力下,無法完成改善,最後釀成火災意外,造成多起死亡、重傷,甚至造成林義陽本人及其他消防人員殉職,令人唏噓。如果時光能倒轉,一切重來,林義陽面對各方施壓,該如何應對,讓主管跟顧客更信任自己? 強勢激動的情緒 易造成關係焦慮 杏語心靈診所諮商心理師林佳慧表示,林義陽在劇中看起來是家中老大,下有一位弟弟,而且是單親家庭出身,無形中他扛起「家的責任」,因此責任感是他最鮮明的特質,也造成他不自覺利用「情緒」來溝通,讓說話更有分量,對應到職場,也會是如此。 林佳慧分析林義陽會自然的表露情緒,和他對立的人,也會接收到壓力與焦慮,對方的情緒就會跟著加溫,豎立防備心、造成衝突。「情緒是流動的,憤怒、悲傷的情緒,會造成人跟人之間關係的焦慮。」現代人幾乎沒有受過情緒教育,因此無法學會如何面對與調節自己的心理狀態。 研究:心跳100下,雙方無法正常溝通 美國心理師(John Gottman )曾進行「溝通時的生理研究」,發現人與人溝通時,如果心跳到達100下,達到類似運動的程度,兩人即便在溝通,也會聽不進對方的話語,只會在意自己要表達的,跟他對話的人都會情緒越來越大。 對此,林佳慧強調,林義陽和娛樂場所經理,雙方情緒高漲之下,是沒辦法達成共識的,而劇中經理甚至找來議員當面對峙,這是拉「三角關係」,但即便拉了三角關係,焦慮感仍然沒有下降。經理和議員一起到消防隊質詢分隊長,分隊長再被拉進問題中[佳慧2] ,被要求選邊站以解決問題,這稱為『連鎖的三角關係』,指人與人之間焦慮衝突,因三角關係,一個接一個,向漣漪一樣不斷發酵。其實在現實中,很多人都會執著於自己的立場,非黑即白、我對你錯,沒有中間地帶可以討論,因此要覺察自己的情緒,並退一步緩和情緒,好好講話。 讓專業凌駕於情感之上 獲最大效益 在《火神的眼淚》第九集中,娛樂場所大火,消防局長承受官方壓力,最後放棄專業判斷,當下選擇射水,導致火勢亂竄,更造成林義陽死亡;現場也因民眾無法服從專業,干擾消防員作業。林佳慧指出,在主張犧牲小我、完成大我的華人社會裡,這種壓力對每一個專業人員來說,是很難調解的,常常由不懂專業的人來指導專業,不只消防員,生活中、職場上無處不在:「我們總是順應別人的期待做事情。」 林佳慧坦言,劇中的消防局長,本身沒有足夠的經驗或專業知識,受到人情壓力影響,會產生從眾效應與團體迷思,如果沒有從眾,怕被團體指責或非議。若消防局長身旁有幕僚或顧問,給他足夠多的評估資訊,或許能避免被情緒勒索,讓傷害降到最低。 在職場,有時主管的專業跟管理,不一定都是全知全能,林佳慧建議下屬,可以提供足夠的評估資訊,發揮向上管理的作用,「每個人都可以是領導者,我看到事情不對,主管被帶往錯誤的方向,我就專業來說我的看法,並且溝通時可以思考要怎麼講對方才能接受?」長官該虛心採納下屬建議,下屬也該有勇氣和自信為公司共創美好。 2步驟3對話技巧,讓溝通更有效 林佳慧表示,當主管表現出焦慮或是憤怒的情緒時,建議有2個步驟與3個對話技巧,讓溝通更有智慧。 步驟一:不要公開頂撞上司 如果在公開的會議或場合,遭到主管的辱罵,請暫時先冷靜,不要回嘴,否則會讓自己跟主管之間拉到對立面,且主管會沒有台階下,更何況,由於主管的權威可能會被挑戰、威脅,因此在氣頭當下,主管更不可能會採納下屬意見,反而造成日後更糟的情況,因此公開頂嘴反而對雙方不利。 步驟二:回到理智,再把事情說清楚 如果長官正處於眾人鼓譟、場面混亂或憤怒的狀態裡,可以在會議結束、或視當場情況,另外找一個長官較消氣的場合,「私下」跟他解釋,讓主管也能有空間可以讓沉靜思緒、並綜合幕僚或顧問的建議做全盤決策。 對話技巧一:像個鏡子「反映」事實 林佳慧指出,對話技巧的首要步驟,是要讓自己像面鏡子一樣,反映老闆的狀態。例如:「老闆,我剛剛看到你眉頭皺起來,講話又急又快,看得出來你很焦急!我也和您一樣,想趕快把問題解決……」將老闆肢體、言語上的資訊呈現出來,並且同理他的心情,讓他有機會可以覺察自己的呈現,原來是負面的。 對話技巧二:提供老闆正確資訊 情緒安撫以後,接著再提供老闆正確資訊,以《火神的眼淚》為例,或許幕僚在火災現場,可以提供消防局長更多實際的消息,例如目前火場內部的情況、多少隊員或受困民眾,以幕僚所觀察到的事實,結合經驗和技術,告知局長讓他可以做整體評估。 對話技巧三:用「我」來取代指責的「你」 心情著急的時候,很容易以第二人稱來描述事情,例如:「你剛剛這樣做非常不妥當」,會令對方感到「被指責」、「被否定」或「被反對」,反而升起防備心,讓溝通更加無效。 如果長官沒有技術跟經驗,下屬可透過「我」觀察到、聽到、感覺到……這樣的表達法,來客觀陳述意見,讓溝通更確實。再者,彙整過去工作的經驗來評估情況,確切表達「我的建設性建議」,譬如:最後提供兩個解決方案及優缺點比較,讓主管在沒有被威脅的感受下,理性的做決策,才能讓團隊發揮更大的效益。 作者:傷心的小希(台灣e S O S模擬個案) 回覆:林佳慧(杏語心靈診所 諮商心理師) 2021-02-23 問題: 前幾天是情人節,交往一年多了我從來沒有想到我竟然會在情人節被分手,我好痛苦… 一開始交往的時候說我是他的菜身材不重要,說我夠漂亮胸部小一點也沒有關係,結果三不五時就被我看到我男友在看那些胸部大的網紅IG,我一直都覺得他是不是偷偷在跟別人曖昧,前兩個星期實在受不了了,趁他睡著就拿他的手機起來查,結果他醒來以後整個大怒,說我怎麼可以這樣查人的隱私,奇怪了,你是我的男友我難道不能看嗎?而且追蹤了一堆大胸部的網紅還傳訊息,還好意思說我查他!根本就是見笑轉生氣! 結果我男友情人節當天傳IG跟我說他就是喜歡胸部大的,他不想再看到我,說了要分手,IG上就再也不回應了,連已讀也沒有!這是什麼理由啊!我胸部也沒有真的很小阿,再怎樣也有大B小C吧!就是因為我的胸部不夠大?我看根本就是因為膩了吧!他怎麼可以這樣對我… 他IG上已經把我退追了,LINE也封鎖我,前幾個星期都還好好的,就算那次吵完架也沒有要分手,為什麼可以一下子這麼絕情?我現在想到就去刷他的IG,但他已經把我從摯友刪掉我根本看不到他的限動,我一想到他可能在上面笑我批評我,或者貼他跟那些曖昧的大奶妹的合照我就覺得很痛苦,這幾天都在崩潰大哭,但我又忍不住一直想去看,真的好難過好難過。 雖然我說了很多他的壞話,但我還是很捨不得,他以前其實是很貼心很溫柔的,只是不知道為什麼一下子變了樣,老師我應該怎辦?我已經大四了,我覺得我這輩子好像不會遇到更好的人了…不會再有人疼我愛我了… 回覆:林佳慧(杏語心靈診所 諮商心理師) 小希: 看到你的來信,感覺你似乎很在意這段感情,雖然信中沒有提到太多交往的細節,然而,至少看到在剛開始交往時,你們曾經在親密關係中感受到諸多美好。例如:你男友對你的貼心和溫柔、他喜歡你而不在乎身材是否頂尖的凹凸有致、你重視他的喜好、你在意自己符不符合男友欣賞類型等。你曾擁有過一個人對你的在乎、喜愛、接納,卻在屬於情人的日子失去這段關係,難怪你會感覺到難過和痛苦。 在你所描述的互動中,看到你的不安全感,即便男友捨棄選擇胸部大的女孩交往,而認定你是他的菜,一定在你身上有更吸引他的部份;你知道是哪些部份吸引你男友喜歡你嗎?你男友所喜歡的是真實的你?還是為了有好形象而扮演出來的你呢?你對男友的認識,除了他喜歡胸部大的漂亮網紅,還有什麼呢?他是個什麼樣個性、特質的人?有哪些重視的價值觀?他都如何和朋友家人相處? 我常常在伴侶諮商中,聽到伴侶會說:「當初因為談得來、好相處,就和對方在一起。交往時間久了之後,才慢慢發現兩人來自不同的原生家庭,原來會有那麼大的價值觀差異。」親密關係的挑戰往往在熱戀的密月期後,熱戀中的情侶,為了要提升親密感,很多時候會暫時放掉自己的真實感受、想法和樣貌來配合對方,以得到好感和更多承諾,然而在過度配合失去自我、壓抑真實感受時,就會開始出現不同於以往的意見,這可能逐漸在關係中慢慢的有爭執及衝突。 親密關係能不能好品質且長久有幾個重要的學習: 1.真實的認識自己和對方,而不是喜愛自己的想像,並把想像投射在別人身上。 2.當關係中意見不同時,練習找出事實,把自己的想法說清楚。 3.若是有衝突,能夠減少情緒化反應,最好的方法就是照顧自己情緒。 4.衝突後能合好,雙方能理性的對話表達,理解而後接納、尊重及至欣賞彼此的差異。 當一個人焦慮時,特別容易往不好的方向思考,人就是有這樣趨樂避苦的本能,只是太多未經理性核對和證實的猜想,只會讓焦慮火上澆油,甚至將自己的猜想主觀認定就是事實。這一系列從焦慮到主觀認定就會產生所謂的情緒化反應。而關係是親密、和諧、冷漠還是衝突,不會是一個人造成,而是雙方互動來的。 因此,回到你身上,從來信我看到你對自己的沒自信,或者是對男友、親密關係沒有安全感,害怕沒有人愛你及好像不會遇到更好的人,這些都是不安的情緒和焦慮所產生的想法,若你被情緒所左右,可能這些想法會在你的腦中像是不斷的重覆播放,更需要控制感或對方給予承諾,將安全感的內在需要建立在別人身上,就如你現在的感覺,一旦關係結束就如被掏空而一無所有。 男友的退IG或失聯,某種程度上也是你們能夠暫時避免再衝突和離開壓力源,先照顧你自己的情緒,跟閨蜜或家人訴說心情,若有需要,為自己找些諮商輔導資源,認識探索自己、重整親密關係相處模式。大學裹都有學生諮商中心,也有很多社區諮商所,或者也可以打電話到生命線談談,就如你這次為自己來信求助,讓我感受到你想要變得更好的心。 祝福 先喜歡自己而在關係中自在。. 圖片來源https://www.pexels.com/zh-tw/photo/568027/

作者/林佳慧、林惠蘭商周出版 2020-12-04

圖片來源:pinterest.co 文章連結:https://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5098350&page=4 小陳是我曾經輔導過一位相當帥氣且很有長輩緣的中階男性主管。工作能力與態度都很好,有明確的人生規劃並且很自律,在長輩圈是人見人愛。但小陳曾鬧出一個事件,讓我看見「你儂我儂」的情緒融合狀態,並非是人際關係中好的發展方向。 手足位置與升遷的關係 一提到獨生子女,大家多少會有刻板印象,像是:任性、嬌生慣養、不耐磨合、唯我獨尊等,其實有許多獨生子女是相當自律而且自主,在工作上的自我要求極高,同時也是完美主義者。 小陳是我曾經輔導過一位相當帥氣且很有長輩緣的中階男性主管。 工作能力與態度都很好,有明確的人生規劃並且很自律,在長輩圈是人見人愛。在我輔導他的過程中,即使是站在引導者的位置,也都不得不承認他真的是態度良好且貼心的晚輩,因此不難想像他在工作領域裡也備受主管們賞識。 就能力與態度來評估,小陳在工作上應無往不利,升遷也應不會有太大的問題,然而事實並非如此。 人跟人之間的距離或親密感,可能反而成為最大的絆腳石。 在輔導期間,小陳曾鬧出一個事件,讓我看見「你儂我儂」的情緒融合狀態,並非是人際關係中好的發展方向。 享受被關注的獨生子 那天,小陳和他的團隊一群人氣呼呼地從外頭走進來,我不曾看過小陳變臉生氣,但那天他整個臉垮下來,悶不吭聲。 於是我找他的主管一談,才明白事情原委。小陳是老饕,對美食很有見解,也喜歡嚐鮮。那天是每週的例會,他打算帶大夥兒一塊去公司附近新開的餐廳。沒想到當天中午的客人很多,主管覺得環境太吵雜,就近選擇了另外一家較安靜、空間更寬敞的咖啡店開會。 小陳因工作而晚到餐廳,卻不見同事,氣急敗壞地打電話給同仁。 「你們人在哪?我在餐廳沒看到你們!」 「那家餐廳太吵,我們改到旁邊的咖啡館。」同事告訴他。 小陳一聽之下氣炸了!一到咖啡館就對同仁開罵:「你們明明知道我多期待跟大家一起去試吃新餐廳,我都忍著沒自己先去,好不容易等到今天開會,你們竟然擅自換地方,也沒先讓我知道,我對你們很失望!你們怎麼可以這樣?」 小陳一聽之下氣炸了!一到咖啡館就對同仁開罵:「你們明明知道我多期待跟大家一起去試吃新餐廳,我都忍著沒自己先去,好不容易等到今天開會,你們竟然擅自換地方,也沒先讓我知道,我對你們很失望!你們怎麼可以這樣?」 小陳的主管馬上解釋:「因為開會人數真的太多,而且需要安靜一點的空間,吃什麼其實不重要,我們可以再找時間一起去那間餐廳。」 「你們還是不懂我的意思。我不是在乎要吃美食或吃什麼,是你們忽略了我的心情跟感受,你們並不在乎我期待跟你們一起分享的心情!」 小陳不斷強調自己的感受被忽視。 看到這裡,讀者們可能會覺得小陳的情緒過於起伏與誇張,不過就是換個開會場所而已,為什麼要發這麼大的脾氣? 然而對小陳來說,他習慣把別人的感受擺在第一,因為他在乎也重視他所在意的朋友與工作夥伴,希望周全地照顧身邊每一個人,因此也期待自己的感受能被別人「同等」重視,而不是被草率對待。 我在乎的是感受 「感受」對小陳來說,比什麼都重要。為什麼? 每個人的個性、價值取向,都和原生家庭有關。 小陳的父母親都是受過良好教育的知識分子,家世背景很好,由於高齡才生下他,因此沒有再生第二個小孩。身為獨子的小陳,匯聚了雙親所有的關注,不過父母親並不因此寵溺他,而是細心營造豐富多元的教育環境,除了學才藝、出國旅行,連小陳的自主性、自律與自信,都在父母的教養範圍中。因此,小陳是我極少見過清楚自己優勢、有目標並能肯定自己的年輕人。 小陳在校成績雖然不壞,卻不是讀頂尖名校;工作能力與態度整體表現雖好,但也不是頂尖業務;很受主管青睞,且自己面對各種獎勵競賽也都能有中上的表現。 讀者可能和我有同樣的困惑,整體表現穩定的小陳為何一直停留在中階主管的位置,遲遲無法向上晉升,這也是我最初與他會談時的疑惑。 前面提到小陳的特質,很重視人際互動與感受。這是優點,而優點的反面,正是小陳的阻力來源。 小陳很重視彼此的感受,更在乎是否被關注。如果一位主管花很多心力關注夥伴們彼此的感受,總是直覺性的感情用事,那又如何能客觀看待每一位部屬的表現及評估團隊績效? 比方說,同事負責一項新的專案,小陳不吝於主動給對方各種鼓勵與關心,像是「進行得如何?」、「我會支持你!」 這類的話,皆發自內心,而不是客套或矯情;但同時他也會期待自己獲得同樣的支持與回應,輪到他辦活動、處理專案時,同事們若沒特別關注他,或關注得不夠多(不如他的預期),就會陷入失落狀態,「怎麼沒有關注我!」他要的關注不一定是肯定或者讚美,指教與不同意見都可以,只要感受到別人有關注、沒有忽視他,就會很有戰力,因為希望自己常常被看見。 因此就不難理解為何選餐廳這件小事都會引起這麼大風暴,但那也不過是個導火線而已。 小陳是讓上司放心的部屬,這種信任關係卻未直接垂直向下延伸。他身為中階主管,對部屬照顧有加,部屬要出去拜訪客戶,他都希望參與,他的初衷不是緊迫盯人,只是希望給予陪伴,以免新進人員遇到狀況求助無門。 就像他的成長經驗,雙親給予足夠的關注,讓他得以在滿滿的愛之下成長,因此當有能力成為別人的後盾時,就理所當然的挺身而出;立意雖好,久而久之卻讓部屬變得依賴且無法獨立作業。小陳與部屬間的溝通也是這樣緊密,比方進行績效討論時,他不重視數字,而是在意感受。 因此開會時最常問的一句話是:「你的感受是什麼?有什麼事都可以告訴我。」 當部屬反應真的沒特別感受,也沒有事件需分享時,小陳會感覺被忽略,如此回應:「你一定有感覺,如果沒有感覺,表示有事不跟我分享。」 長期下來,部屬不僅常無言以對,也對「如何應對」感到壓力。 這樣的狀況也延伸到其他方面,當部屬用通訊軟體傳訊息給他,比如Line,他一定即刻讀取並回應;反之,部屬沒有馬上讀或已讀不回,就覺得部屬忽略他。如此緊密的互動關係,不僅讓部屬感到窒息,小陳自己也困於感受中而無暇放大事業格局,讓自己有更多的空間經營組織。 企業中,組織經營並非一人之力可為,而是需要整體工作夥伴的支持與協助,在組織中這麼過度的情緒融合,不僅讓現有的部屬難以支持小陳,也導致組織無法擴大,因為部屬擔心若推薦新的人員進來,也要跟自己一樣被關心到窒息,存有很多疑慮。 這是小陳往上升遷受阻的一個原因。 不討好,也能維持好關係 另外可參考討論的資訊在於「手足位置」中,小陳是獨子,在包文理論中提到獨生子有以下幾項特點: ●終其一生喜歡與年長者為伍。 ●自信,且可能過度自信。 ●享受關注,成為注意的焦點。 ●沒有成為父親的動機,但可能縱容或過度保護小孩。 小陳幾乎符合上述「手足位置」的獨生子特質,尤其是最後一項,「沒有成為父親的動機」,這可能是阻礙他往上升遷的另一關鍵因素。 公司組織是金字塔形,越往上晉升,職位越高,意味著會越孤單。小陳很需要同儕之間大量的親密感,就算需要過多的「自我交換」,成為別人眼中對自己期待的樣子,對小陳而言都不是問題;反之,若要割捨人際間的親密感,反成他難以面對的不安和壓力。 另以家庭投射歷程的角度來看,家長可能不經意的把情緒焦慮傳遞、發洩給孩子,或者透過相處,孩子也會潛移默化的吸收家長的情緒。 幫助你找出自己的情緒地雷。更多內容詳見《做自己的職場情緒教練》 【做自己的高情商教練—Bowen理論初階班】 🌱新年度新課程展開囉~~ 🌱早鳥優惠開課前一個月報名並完成繳費享8折優惠 請點我👉 https://forms.gle/BTYVhHQiUagSYGh18 🌱填過佳慧新書問卷者8折 ✅加入Line會員可填寫新書問卷,還可再享每堂「講座」或「工作坊」200元折扣❤️ Line ID: @twbowen.com 情緒失控時,你曾注意情緒所引發的急性壓力嗎?

當情緒來臨時,你曾關注它嗎?會用什麼樣的方式去因應呢? 年末將至,回顧這充滿挑戰與困境的一年,你是有苦說不出,習慣埋首獨自面對而感到心累?還是能主動求助,尋求親友或專業一起跨過難關呢?本月專欄小編訪問有十多年助人工作經驗的林佳慧諮商心理師,根據在實務現場的觀察與經驗,談談家庭是如何影響你的情緒因應,以及如何在家庭或職場關係中活出健康的自我! 情緒累積的壓力,漸漸會成為身心症狀 「今年因職場人際問題而前來諮商的人數明顯增加,焦慮感上升,主訴原因多數源自於同事、主管的情緒起伏太大,造成極大的急性壓力,並長久積累成慢性壓力。」林佳慧心理師回顧著今年接觸的諮商案件說著。在華人的職場文化裡,總鼓舞人們不要輕易表現情緒,害怕給予情緒智商(EQ)低的印象。於是當情緒來臨時,總習慣採用壓抑、忽略或是否定的態度來應對,無形中累積許多情緒垃圾及壓力,然後一件小事就成了最後一根稻草,導致情緒暴走,而後開始對自我否定,形成惡性循環。情緒是會傳遞的,影響著人與人之間的關係,而今年疫情產生的不安定感,更加速情緒的張力,漸漸就會成為影響身心及社交的症狀,林心理師表示『情緒』本身並非問題,關鍵在於『因應的方式』。 自動化情緒歷程脈絡來自家庭 當情緒來臨時,你會特別注意嗎?第一時間,你會選擇找人傾訴,還是忽略,或是不顧一切的爆發呢?每個人會有屬於自己的“自動化情緒歷程”,而這些習慣往往都源自於早期經驗,所以過往父母對於情緒的態度,也會影響著孩子的情緒因應模式。回想一下,當你因為考試表現不佳,情緒低落的回家,父母是生氣責備你的錯誤,或是大事化小的告訴你沒關係還有下次呢?又或者先好好安慰你難過的心情呢?林心理師表示,近期邀約自殺防治的演講場次增多外,更擴及國中小的教師增能,能感受到因為社會氛圍的轉變,心理及情緒議題是更加被看重的。但現今父母過往的學習經驗多數並無情緒教育,家長沒有覺察及妥善因應情緒的能力,當孩子開始學習情緒表達,家長可能也只以無病呻吟敷衍帶過。 將注意力回到自己,聽聽心的聲音 無論是忽略自己或孩子的情緒,無形中累積的壓力都可能影響你的身心,以及親友間的關係。EAP(員工協助方案)是現今職場上常見的資源,根據林心理師實地觀察,發現目前20~30代的青年族群越來越善用此資源求助,但反觀40~50代壯年就對於求助諮商意願較為薄弱,而這群人也往往處在三明治階段,同時有長者及兒少要撫養,工作與家庭兩頭燒,在繁雜的事情之下,更難以放緩腳步,關注自己的情緒。林心理師建議這些父母或成人們可以試試下列與自己對話的步驟,放慢步伐,好好地覺察自己: 1.當壓力來時,我的情緒、想法和反應是什麼? 2.情緒背後要告訴我的是什麼?我如何調節、照顧情緒,啟動理智系統思考? 3.我的想法是主觀認定的還是客觀的事實? 4.我的行動是自己情緒化想法下的產物,還是有事實依據? 5.我如何界定自己的角色? 6.在自我界定下,我要選擇原來的方式因應,或是我有別的方式來解決引發情緒的問題呢? 林心理師提醒到覺察情緒,到調整情緒的因應模式是很辛苦,且費時的,在這之中我們可能會遇到認知失調的衝突和挫折,過往經驗所養成的慣性,與後來透過學習所認識的新策略,兩者會互相挑戰,並產生衝擊,但只要能開始主動去發現自己的情緒,並好好感受情緒對自己的影響,雖然還無法改變因應的模式,也已經是很重要的成長。 將眼光放回自己,從自己開始改變 好的社會支持網絡能扶持我們跨過生命中很多的門檻,而在建立自己的社會支持系統時前,該如何建立好的親友關係連結呢?林心理師建議大家要從了解自己開始,比起期盼他人轉變,更重要的是從自己開始改變,將眼光放在“我可以做什麼”。人的關係是相互影響且流動的,當自己情緒因應模式開始有了調整,周遭的親友間的關係也連帶會產生不同,發展出更好的火花。而最重要的提醒,則是該求助的時候要勇於求助,或許發聲不會馬上有所改變,但唯有發聲才會讓資源有機會介入協助。進入年末,我們都要學會更好好的關照自己,也別忽略身邊的親友與資源,都是能陪伴我們走過難關,迎接全新的一年。 https://www.ctbcantidrug.org/News/Content/15?fbclid=IwAR2cODg-7w96GqktIcuPK85N9GIQm2uKjukncL7nM8-aGnhOu3mNkO347ss 近日的新聞,除了新冠狀病毒疫情,大概就屬藝人 #劉真 病逝和家屬 #辛龍 #霓霓 傷痛的消息佔有大量篇幅報導。

多數朋友都擔心家屬的傷痛,可能會勸慰要「節哀順變」,以早日回到生活規律中,然而,沈痛的悲傷正是因為愛很深,如何能短時間就忘卻,如何能壓抑或忽略身心每個時刻像要爆裂的痛? 若是週遭親友發生喪親創慟事件,我們可以做的是~陪伴。 *陪伴是與他同在,而非幫他解除痛苦 *陪伴是見證他人的苦難歷程,而非評論或試圖指引出路 *陪伴是用心傾聽,而非用腦分析 *陪伴是允許沉默,而非用言語填滿每一個痛苦的片刻 *陪伴是敬重失序與混亂,而非強加秩序與邏輯 *陪伴是表達想了解的心意,而非表現專業 悲傷是重大失落後的「正常反應」,允許悲傷者主導、主控自己的哀悼方式,透過陪伴,協助悲傷者找到自己的適應力量。 ----------------------------------------- 下面模擬個案原文刊載於台灣esos生命守護者 https://www.sos.org.tw/web/artical/artical.jsp… 【每逢佳節倍思親】 模擬個案:大隆 因為一場火災,我是唯一的倖存者,失去了父母、老婆跟兩個小孩。 我忍住悲傷辦理一切後事,風光大葬的、好好的送他們最後一程。 這半年多來,人前我如常的平靜生活,人後卻是每當下班回到嶄新的房屋、面對空蕩且陌生的環境,痛哭失聲;原以為時間可以治療一切,但隨著時間越久我卻越害怕不安----因為大火燒光了一切,我沒有任何可以懷念與記憶親人的東西,我好怕他們會被我遺忘;所以,在每個特別的節日:端午節、情人節、中秋節、每個人的生日、結婚紀念日等等,我總會努力回想著過往的歡樂、甚至去同樣的餐廳、布置相同的場景、買一樣的蛋糕,假裝開心的過節,結束後在被窩中流淚睡去。一個大男人這樣很怯弱可笑對不對? 農曆年要到了,我越發的想念他們,我知道不該做傻事,但是我真的累了、我真的無法再這麼假面活下去了啊! ----------------------------------------- 林佳慧(杏語心靈診所/諮商心理師) 大隆: 辛苦你了!身為火災倖存者,難為你這段時間在人前強忍悲痛故作堅強,而人後卻是飽嚐失落後的孤單與悲傷。然而,你發現時間沒有淡化你的災難,反而成為恐懼的大怪獸,時不時的跑出來,干擾、吞食你費好大力氣才得以撐出來的「正常」日常表現。 面對一個人的日子,你可能還會覺得失去原本生活中親人間的親密互動,喪失為一家人打拼的動力和目標,不了解也想不透為什麼這樣的壞事會發生在自己身上,原本一家人生活的秩序感和心裡的安定感頓時被剝奪。 這樣的事件強度和經驗,不是一般人可以想像或體會的,所以有人會「鼓勵」你走出來,有人會告訴你日子還要繼續下去,過去的讓它過去。而這些好意或許你也能理解,週遭的人其實無力承接這份沈重的悲傷與哀慟,要你回到事發前的「正常」是他人的需要,在你的家庭遭受這麼大的創傷狀態,感受悲慟、孤單、憤怒、自責...種種情緒,在失落中失去生活原有的平衡感其實才是正常的反應。 在失衡又帶有強烈情緒的狀態,一個人能撐多久?你提到「不該做傻事,但是我真的累了、我真的無法再這麼假面活下去了啊!」,這裡所指的做傻事,是什麼呢?你有傷害自己或自殺的想法嗎?假如有自傷或自殺的想法,有多強烈呢?計劃在什麼時候,怎麼做呢?如果你能回答這些問題,我相信你心裡明白,你努力大半年,以你一個人的力量和現有資源,不足以應付這份巨大的創傷,你需要專業的協助,你可以找諮商心理師談談,同時,也可以主動向生命線1995或安心專線1925求助,特別是在你覺得陷入谷底,就要撐不下去的時候。 很多人遭逢喪慟時,會難以接受逝者已逝,似乎承認至親死亡猶如自己的一部份也會跟著逝去。而我看到你真實的堅強和韌性,在創慟下你用自己的方式找回與親人間的連結,透過過節和舊地重遊來回憶逝去的家人,在悲傷的淚水中,展現的是對家人深切的愛,這樣的淚水一點都不怯弱可笑,而是深厚的情感與思念。 給自己一份允許,在失落與愛中,不必為了他人眼光而勉強表現「正常」;在喪慟與愛中,可以感受憤怒與哀慟;在悲傷與愛中,可以有自己的方式經驗情緒和重建與逝者新的心靈連繫。 祝福你 以自己的速度,找到生活與內在的新平衡 近來 #新冠肺炎疫情 成為眾所焦慮的議題,從人與人見面的問候語改為「有沒有買到口罩?」可見出人意料之外的疫情發展及大幅媒體報導的真相呈現,為大幅佔據人們注意力之所在。

如果你對未來的不確定感感到不知所措,對接下來的發展感到悲觀,對不可預期的失落感到戒慎恐懼,這是正常的心理反應。人本來就具備趨樂避苦的本能,尤其在感受到未知及失控的害怕與恐懼時,求生的本能往往運作得比理智還要快。 當危機發生時,焦慮就容易迅速提升,本能的自動化情緒性反應也會增加增強,意思指的是由害怕、焦慮、恐懼驅使而放大想像、預期的思考,過度的把心理能量聚焦於單一事件上,非理性的做出行為反應。如此,有限的心理能量大量的被單一焦慮消耗,若因心理負擔影響生理,以致自律神經失調或免疫力下降,在個人防疫上可就不妙了。 面對焦慮可以做: 了解自己的焦慮,並且能夠接納自己的焦慮反應 覺察自己焦慮的情緒為何?接納情緒,而非扺抗它。例如:你可以覺察後告訴自己「我感到擔心」,而不是叫自己「不要再擔心了!擔心也沒有用!」 阻斷自動化的反應 #疫情期間你跟風一起做了什麼? 自動化的思考反應阻斷法:問問自己我現在的擔心強度與「事實」符合嗎?還是這個強度已涵括自己對未來憂慮的想像,要阻斷的是超出事實部份的思考與想像。 自動化行為反應阻斷法:你有沒有不知不覺跟風照做哪些事來降低對未來的焦慮?如果回到事實面和理智面,你會不會有不同的做法? 重新聚焦在自己身上,並在自己身上工作 現在的疾管局每日多次的更新疫情資訊,也有眾多防疫專家提出具體建議及作法,回到自己身上,自己除了排隊買口罩和酒精,往日習慣做些什麼以安身心,依照自己的需要照顧自己。 思考自己的選擇 吸引力法則和自我預言實現都在告訴我們,心之所想往往成真,所以接納自己的情緒後,試著調整負面及悲觀的想法,正向思考帶來希望感和復原力。 生活型態的改變 疫情讓我們減少非必要的外出,宅在家也可以找些有控制感的事,例如:在飲食上注重健康、充足的睡眠、強大而多元的通訊方式保持與親友連結...等。 增加對事物的客觀探討 爆炸性的資訊,有時令人難以得知真假,不過多接觸、選擇有公信力的相關訊息單位,在資訊確立前別太快以主觀評斷,保持好奇心追求客觀事實。 在這個變化極快的疫情中,有很多人一起在努力著,獻上我的感謝!❤️ 也祝福大家 身心健康安在 #天佑台灣🙏 #歡迎轉分享 今周刊同樣主題採訪刊載:連蔡英文、陳時中都呼籲不必搶物資,台灣人到底在怕什麼?心理師分析:三大原因催化搶購潮 https://www.businesstoday.com.tw/article/category/80392/post/202003190029/%E9%80%A3%E8%94%A1%E8%8B%B1%E6%96%87%E3%80%81%E9%99%B3%E6%99%82%E4%B8%AD%E9%83%BD%E5%91%BC%E7%B1%B2%E4%B8%8D%E5%BF%85%E6%90%B6%E7%89%A9%E8%B3%87%EF%BC%8C%E5%8F%B0%E7%81%A3%E4%BA%BA%E5%88%B0%E5%BA%95%E5%9C%A8%E6%80%95%E4%BB%80%E9%BA%BC%EF%BC%9F%E5%BF%83%E7%90%86%E5%B8%AB%E5%88%86%E6%9E%90%EF%BC%9A%E4%B8%89%E5%A4%A7%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E5%82%AC%E5%8C%96%E6%90%B6%E8%B3%BC%E6%BD%AE 工商時報刊載:https://ctee.com.tw/news/life/238970.html 案例故事

自從2週前,芳如被經理罵了之後,一直悶悶不樂,本來會和大家說說笑笑、一起午餐,現在約她都會被拒絕。 其實大家都知道經理的脾氣,就像這幾天的天氣,忽冷忽熱外加突如其來一陣暴雷,接著烏雲蓋頂、傾瀉大雨般,罵到對方狼狽不堪,同事們有時還會開玩笑說他是躁症發作。 比較讓我擔心的是芳如,好幾次不小心看到她偷偷掉淚,有時心想,應該過幾天她情緒紓緩了就會好一點,而不去打擾她,有時也怕多問惹麻煩、被貼標籤。有次不忍心,趁著午休時辦公室沒人,安慰她兩句,她反而哭得更兇,時間一久,我都覺得煩了。 你的壓力變成我的壓力 有壓力的情緒就像是感冒病毒一樣,抵抗力弱或關係越親近者,越容易被感染,別人的壓力不由自主地影響自己的心情。 遇到刺激時,習慣出現情緒性反應的人,較容易被他人影響,例如故事中的經理,原本自身的情緒調節能力有限,可能遇到小事就發大脾氣,明顯看出,事件大小與情緒反應強度不成比例。 另一種是同時乘載多重壓力的人,像是芳如,以前從沒有這麼低落,現在看起來瀕臨耗竭邊緣,撐下去等到的不是釋放壓力,而是壓垮自己的最後一根稻草。 而芳如吸收經理的情緒和焦慮,成為自己的壓力,心情低落的憂鬱感持續散布在辦公室氛圍中,其他同事著實也感受到那股低氣壓。 團體本身就是一個情緒單位 有的人心想「那是她的事,不關我的事,我把我的工作做好就好」可能這樣想的人離情緒風暴有些距離,無論是心理上的隔離或工作業務較無關聯性,都自以為只要明哲保身,就能免於被連累。 事實上,根據一項新的研究顯示,當你看到另一個人處於壓力之下,即使你不在這個壓力之中,也足以促發體內的壓力荷爾蒙。正如家庭系統理論大師莫瑞包文的研究發現,團體本身就是一個情緒單位,彼此的情緒會在團體內相互影響,共構出這個團體本身的特性,並以不同程度衝擊團體內個人的生理、情緒或社交行為表現。 能夠退到板凳席看別人打球是一種情緒調節 團隊中的情緒流動和相互影響是正常現象,當焦慮在辦公室傳遞時,別急著跟著別人的情緒起舞,試著先退一步,盡可能觀察自己與他人的互動,就像場上球員退到板凳席,看別人在球場上打球一樣,可以讓自己看清局面,了解他人的小動作,以及自己的情緒變化。 藉由觀察練習讓自己回到理智思考,調節自己的情緒,然後將你在板凳席看到的他人互動模式記在心裡,懂得在上場時照顧自己,或是不同的應對方式,如此一來,將能改變球場上的運作模式與氣氛。 原文刊載於 康健名家專欄:https://www.commonhealth.com.tw/blog/blogTopic.action… A媽媽:心理師,我能不能擔誤你2分鐘,請教一下小孩的問題?

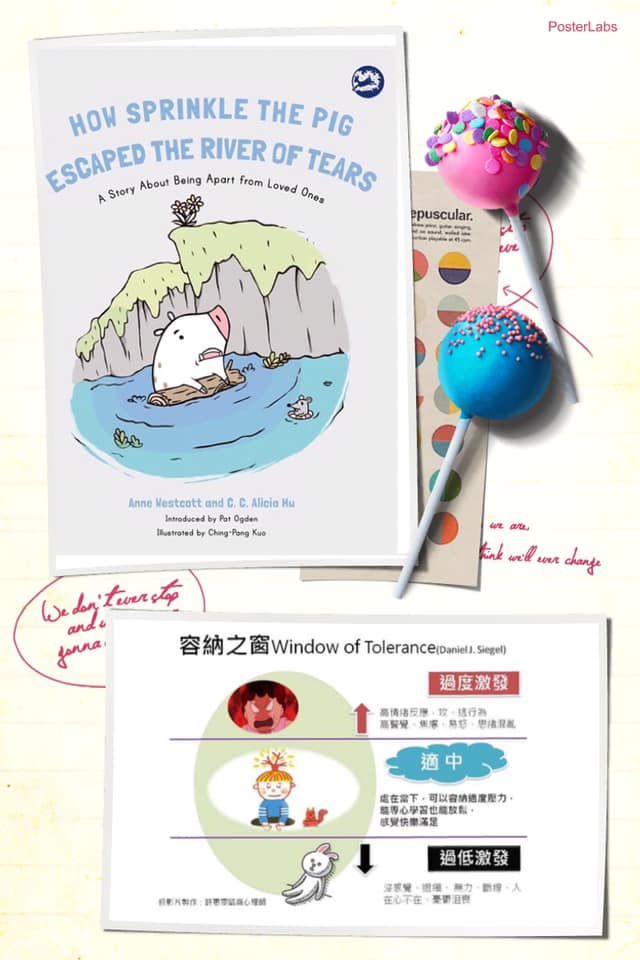

心理師:你可以說說看。 A媽媽:我小孩最近在學校弄傷別的同學(以下省略10分鐘描述案情經過),我們去看過身心科,有一位說不必吃藥,有一位說是亞斯要吃藥,有一位說是過動也要吃藥,我小孩是金牛座,給你看照片(以下再省略10分鐘,說小孩乖的地方、情緒暴衝的狀況和親子間互動),心理師,你看我小孩要不要吃藥?他要怎麼辦? 遇到演講的場合或朋友的朋友詢問,我實在很難在對方主觀的描述下給出評估和建議,在現場多半只能同理他/她的無助和著急,感受為人父母的恨不得代子女受罪受苦的心情。 皇上啊~~~不是臣妾小氣,不肯開釋消災,臣妾是諮商心理師,不是算命師啊啊啊~最中肯的建議就是:本來的方法不管用,新方法要試試,要來諮商好好整理或上課啊! 依據Dr. Bowen祖師爺爺的系統觀來看,每個家庭都有其焦慮的傳遞方式,家裏比較脆弱的人(孩子)吸收到較多焦慮而產生生理/心理/社交症狀,身在其中的人早已習慣自己的反應方式、關係間的互動模式,很難再看見重覆發生卻一再忽略的各種重要訊息,這不是鬼遮眼,這是不用經過大腦的自動化反應。 在生命中已經伴隨數十年歲月的自動化反應,通常我們會在諮商過程中,透過專業角度和理論基礎慢慢整理出來,再經由行動來重建新的互動模式。這不是在公開場合的演講後或閒聊間2~30分鐘能辦到的事。 基於上述原因,我邀請我先生和小孩兒一起去上了個很棒的幼兒情緒親子成長團體。試著打破我和他們的三角關係,脫離自動化情緒歷程模式,讓他們父子倆能在專業的陪伴下一對一相處和對話。 雖然我未參與課程,但在他們的分享中,我注意到兩位帶領者發揮專業的陪伴,提供家長另一種角度去「觀察」自己和孩子,透過練習和分享刺激「反思」,當看見親子間互動的自動化情緒歷程,就足以在日後的相處中,預測下一步習慣會有的反應而能有新的選擇,這時改變就發生了。 這幾日,我看著家裏父子倆一樣會意見不同,一樣會有情緒,但反思來得也很快,尤其是把拔,調整好自己的情緒,還能幫助小孩兒調節情緒,小孩兒也能較不情緒化的把自己的想法說清楚,心理彈性增加,能大幅縮短衝突時間,合好回復「恩愛」的親密狀態,這正是Bowen家庭系統理論邁向自我分化、提高情緒成熟度的過程。看著,看著,好感動! ★若你也期待和孩子一起在「情緒智慧」共學同成長,歡迎報名參加《童心協力幼兒情緒親子成長團體》。 ★心動網址:https://reurl.cc/E32vn ★你也可以把理論學回去自用:系統思考運用初階班—Bowen理論模式 ★行動網址:http://t.cn/E2hpJH8 今天在一個志工媽媽的場合,聽到校長提到「國際學生能力評量計畫2018」(Programme for International Student Assessment,簡稱PISA),台灣學生「閱讀表現」在參與的79個國家/地區、60萬受測學生中排名第17,而關於「害怕失敗」的測驗,亞洲國家對失敗的恐懼最大,其中,台灣學生是全世界「最害怕失敗」的。其中包含:

1.當我失敗,我擔心其他人怎麼看我。(When I am failing, I worry about what others think of me) ※在意他人眼光更甚於自己 2.當我失敗,我怕其實自己沒天分。(When I am failing, I am afraid that I might not have enough talent) ※怕自己不夠好、不夠完美 3.當我失敗,我會質疑自己的未來規劃。(When I am failing, this makes me doubt my plans for the future) ※失敗後的自我懷疑和否定 當我聽到校長報告中注意到政策影響執行面,例如:某長官說某個學校怎麼可以有這麼多C級學生,連帶的週圍學校紛紛致力於減少C級學生,並標榜戮力於培養更多A或B級學生。而這位校長卻能很清楚自己與教育理念上的界定,不被焦慮帶著走。 這就是Bowen家庭系統理論提到的社會情緒歷程。當長官幾句話導致校方高層引起焦慮,為了立即看到結果和短期表面績效,於是以情緒性決定來解決眼前問題(用各種立即收效方法減少C級學生),然而權宜之計並未符合事實所需(未實際了解C級學生困境或需要,給予適當教學和處遇),卻使問題更加嚴重(立即性方法導致學生擔心失敗、在意他人眼光、離開校園增加社會問題)。 我很開心在學校能遇到這樣一位校長注意到此問題,那代表這個學校系統將會在意孩子的學習效能和內在素養,加上志工媽媽們努力實施EQ教育,看到媽媽們很努力的從學習而慢慢練習內化,進而知行合一,這個過程肯定有很多自己課題上的挑戰。然而,這正是給孩子們最好的示範,「看見過程的努力,夠好就好,相信會越來越好。」,這個學校的孩子真有福氣。❤️ #Bowen家庭系統理論 #社會情緒歷程 相關報導取自The News Lens關鍵評論https://www.thenewslens.com/article/128373?fbclid=IwAR2NszNtZ9HhHbGsmg_lXwDNkHK3AHyRDbLJxmMHncJmFTHG5HTqgQQR7Ec 每到新年假期,國威就會感到焦躁,百般不願意接到父母打來的電話,聲聲催促回家過年。

自從到美國念研究所,國威才開始有呼吸到自由空氣的感覺,雖然孤單,總算能自己決定要吃或不吃什麼;雖然辛苦,總算能不再扛著父母對自己的期待;雖然一樣壓抑,總算還能做點自己喜歡的活動。 當年想盡辦法留在美國,就此落地生根,總藉口工作忙碌鮮少回家,其實是心中隱藏著強大的嫌惡感與罪惡感,不願回到只有羞辱和貶低的親子關係與互動中,更加不願面對「逃家」的歉疚感。 然而今年情況不妙,似乎不能再「錢到人不到」。父親健康情況退化得厲害,家人們商量著年後就要送他去療養院。國威被下了「快回家」的最後通牒,焦躁感愈發失控…… 系統中的家庭投射歷程 國威是家中長子,從小父親以「虎爸」的姿態磨練國威,常常耳提面命「人就是要吃得了苦,才能在社會中與人競爭。」因此,國威幾乎沒有童年可言,父親用各種激將法和諷刺言語,要求他必須用更多時間努力以爭取就讀一流學校,得到風光的工作。 弟弟、妹妹卻沒有他那麼慘,因著他長子、長孫的身分,莫名有著痛苦的童年,只能按照父親的劇本,順從又壓抑得像個活死人,不能有自己的意志和自由。 這個家傳遞太多焦慮給國威。對他來說,光想到回家,那股壓力似乎從腳底一直令人麻痺到頭頂,久久難以回神。 這是家(系統)傳遞焦慮的路徑和模式,父親把他所相信能出人頭地那一套轉移給國威,而國威的早期經驗吸收太多父親加諸在他身上的焦慮和壓力,於是當他想像自己得回家時,以往的壓力感自動引發,這就是系統中的家庭投射歷程。 情緒隔離 只是暫時的焦慮緩解 隨著在美國定居下來,地理上的距離順勢拉開心理上的距離,天高皇帝遠,父親傳遞焦慮的管道少又不方便,少了那些強烈的負向言語,情緒上疏離、隔離,心情壓力著實減少大半。 這樣舒服的日子,讓人比較容易忘記被父母賦予的期待與責任,甚至以為「離開是最不傷害彼此」的做法。於是作客他鄉的遊子,年復一年近鄉情怯。(推薦閱讀:內向人的心聲:「唉,又要過年了!」) 如果家庭中的壓力與反應壓力的方式沒有改變,可以想像:回家就回到原本的角色位置,可能就像國威背負家庭期待的位置;也有夫妻始終衝突不斷,拉子女進入三角關係的位置;或可能是一直被忽略的隱形位置。 所以,離家,問題仍在。勇敢回家並且運用智慧、慢慢做功課,才能創造改變發生。 以下提供幾個回家的小叮嚀: 1.觀察再觀察:觀察自己跟別人怎麼互動,人們往往只看到別人做了什麼、說了什麼,忽略自己又是如何回應這些反應,所以返家第一件事,就是學會觀察自己跟別人怎麼一起互動的。 2.保持平靜:當人越平靜,就越能觀察;反之,當人越焦慮,就越難觀察,只是回到自己情緒性且主觀的想法。觀察與情緒是相呼應的兩件大事。 3.重點在改變自己,不是要對方配合自己:當焦點放在修正自己而非改變別人,自己通常也就越容易處之泰然;反之,自己就會氣得跳腳。 4.一對一:找機會與重要他人一對一交談互動。返家不只要跟大夥相聚,還要找機會跟每個重要他人有個幾分鐘也好的單獨相處,聊聊彼此的近況,學習當個研究人員,讓自己對他們有更多的認識。 5.去三角:有辦法離開家中常見的三角關係,例如說家人想跟你抱怨另一個人的話,你也許可以使用中立的反向輕鬆論述,像是「真有趣,你剛剛提到的誰誰誰,我剛跟他/她聊得挺愉快的,希望你今天也有機會跟他/她聊聊。對了,你自己呢?上個月你提到工作的事情,現在怎麼樣?」 6.三十六計走為上策:當自己情緒快撐不住,別硬逼自己留在現場,等到情緒爆裂再不歡而散。當自己撐不住就找個理由離開現場,例如上廁所,千萬別讓自己掉入情緒陷阱裡。不攻擊,不防衛,不放空,走為上策。 (本文作者為諮商心理師林佳慧、諮商心理師江文賢) 員工A:「喔!該上課的人(主管)沒有來,卻一直叫我們來上課。」

員工B:「他們(主管)來了,你就講不出話了吧!」 員工A:「那叫他們來上課就好,有問題的是他們呀!」 人資:「老師,不好意思!你會發現我們有少數員工很負面,有他們在的場合,就有一部份的人受到影響。他們老是覺得主管不好,應該是主管要改變,而主管認為是員工的問題,所以溝通的隔閡越來越大...」 有一種錯,叫做「都是別人的錯」 在職場上,大多數的人一開始都想要力求表現,表現好,才有機會加薪、升遷、得到更好的福利,甚至留下日後換工作的好口碑。然而,是什麼讓一個員工從想要表現好,到無所謂交差就好?從積極的作為演變為消極的配合,到最後沒有搞破壞、出亂子,就足以謝天謝地? 身為主管者,每天汲汲營營於業績、KPI、人事和諧及問題處理,心裡也希望是員工尊敬、愛戴的好主管,但就是有人和自己老是在不同頻道上,講不聽也說不通,三不五時的鬧情緒,背地裏指責主管沒有GUTS,似乎心裏隱然有個芒刺在背,提醒著自己不是一位好主管。 職場的本位主義,總是要求別人站在自己的立場,考量「我是對的,別人才是錯的。」說穿了,這正是動物的本能「自我保護」。人也是一樣,感受到威脅的時候,本能的攻擊、逃跑和呆滯僵化都是正常反應。因此,會有訴苦變成散佈流言、標籤化問題人物或不適任主管、孤立和形成同溫層,立場接近的自然靠攏,其他觀點則視而不見,形成溝通上的障礙和隔閡。 看見系統,提高人際敏感度 套句老掉牙的話「冰凍三尺非一日之寒」,在一切追求快速的社會氛圍裏,很多時候,人們只想、只能處理表面問題,在治標不治本下,同樣的問題、延伸的問題如野火燒不盡,春風吹又生,讓人疲累耗竭。 而我們要如何看見問題的核心,從本質上來解決,具有系統觀,是很重要的。所謂的系統觀,包含個人的內在系統,我們如何去了解他的信念、價值觀、需要和匱乏、行動反應方式、人際互動模式...等,也包括組織系統中,環境氛圍、人與人的關係和互動,是怎麼樣促發或攪動個人內在系統的不安定,以致擴散影響整體組織。 舉個在職場人際互動上的觀察例子,員工A常配合主管要求甚至拜託而加班趕工,但員工C卻是時間到就打卡走人,員工A心中老大不爽,跟員工B抱怨主管、指責C好幾次,終於在領年終獎金時,看到自己沒有因為配合度高而得到「合理」年終而情緒暴走,強忍憤怒找主管談。主管肯定員工A平日的配合,同時也諄諄善誘,要員工A別太多抱怨,讓人對他負面觀感太強。員工A談完沒有得到加薪,意料之外的換回一個「負面觀感」,心中更是難受,覺得主管不挺自己。員工A週遭的同事都感受到他的低氣壓,聽到他越來越多對公司、主管的抱怨和不滿,到後來,好像大家都對不起他,怎麼勸、怎麼安慰,都往負面思考裏鑽,以致慢慢的減少互動和私下往來。 當人們花一段長時間與另一(群)人相處,他們早晚會開始影響彼此的情緒與生理,形成一個情緒單位,而這些情緒互動都是可以觀察到的。 突破表象,讓自己安心自在 因此,提高人際敏感度需要透過觀察,看懂系統,才能明白在個人內在及外在組織中,明顯或隱藏存在的不安能量,而這些能量可能是早期衝突、累積的情緒、未被滿足的需要而持續存在的焦慮,因懸而未決,逐日遞增為慢性焦慮。 如果你產生心有戚戚焉的感受,在狀況改善前,請先回到自己身上,好好照顧自己,別過度耗竭。在生理上盡量讓自己睡眠充足,攝取均衡營養,找時間運動,促進腦內啡生成以保持愉悅,在心理上,找個能讓自己身心放鬆的方式,紓解壓力,回歸平靜。 😎喜歡這篇文章請記得按讚👍,並分享出給身邊的朋友唷!

|

RSS 訂閱

RSS 訂閱